- Die Achterhoeker Mühle

- Home

- Geschichte

- Mühlbetrieb

- Lexikon

- Flügelsignale

- Kontakt

Die Achterhoeker Mühle wird von Peter Heinrich Holl, einem Gastwirt aus Geldern-Kapellen erbaut.

Der Gastwirt verkauft das Bauwerk an den Mühlenbauer Theodor Aengeneyndt.

Der Müller Peter Singendonk erwirbt die Mühle.

Die Achterhoeker Mühle ist im Besitz der Familie Singendonk-Glitz.

Die Holzgalerie wird durch zwölf Steinbögen ersetzt werden.

Der Mühlenbetrieb wird eingestellt.

Die Achterhoeker Mühle wird von Dr. Jürgen Bey erworben und von ihm und seiner Familie bewohnt.

Zur Entstehungsgeschichte dieser Mühle muss man wissen, dass das Dorf Kapellen früher geteilt war. Der nördliche Teil der „Langen-Straße“ gehörte zum Herzogtum Kleve und der südliche Dorfteil mit der Kirche zum Herzogtum Geldern. Die Bauern des Herzogtums Kleve mussten ihr Getreide in der Schravelner Wassermühle vor Kevelaer mahlen lassen, was wegen der langen Wege sehr umständlich war. Daher baute der Gastwirt Peter Heinrich Holl, der in Kapellen auf der nördlichen Seite der „Langen Straße“ wohnte, im Jahr 1797 diese Windmühle in ca 1 km Entfernung vom Dorfmittelpunkt, in Achterhoek, das zur Gemeinde Winnekendonk gehörte.

Da die Familie Holl ohne direkte Erben war, wurde die Mühle1859 an den Mühlenbauer Theodor Aengeneydt in Achterhoek( wohnhaft auf Boomshof- jetzt Stenmans) verkauft, der sie 1876 an Peter Singendonk verkaufte.

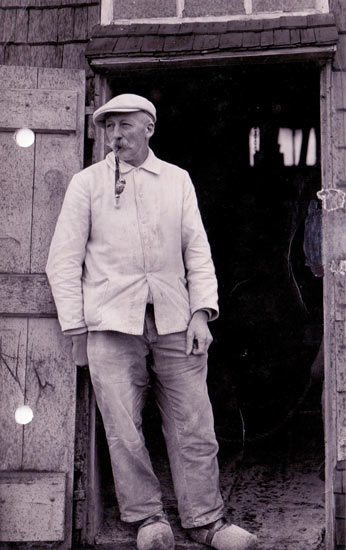

Peter Singendonk stammte von einem Bauerhof in Veert bei Geldern. Er war in seiner Jugend auf Walz gegangen und hatte Arbeit bei einem Müller im Aachener Raum gefunden und dort das Müllerhandwerk erlernt. Er heiratete 1875 Frl. Jakobina Troost, Erbin auf Höltershof (jetzt Wormland) und kaufte 1876 die Windmühle mit Bauernhof sowie 4 Morgen Ackerland zum Preis von 21.000 Mark in Gold und Silbermünzen.

1922 erbten den gesamten Komplex sowie ca. 40 Morgen seine Kinder Jakob Singendonk (unverheiratet) und Mathilde Glitz geborene Singendonk.

1958 wird der Mühlenbetrieb eingestellt

Als Jakob Singendonk 1969 starb, erbte Mathilde Glitz die Mühle, die sie dann auf ihren Sohn Phillip und dieser dann weiter an seinen Sohn Rainer vererbte.

2006 wurde die Mühle dann von Rainer Glitz an Dr. Jürgen Bey verkauft, der sie heute gemeinsam mit seiner Familie bewohnt.

Die Mühle selbst

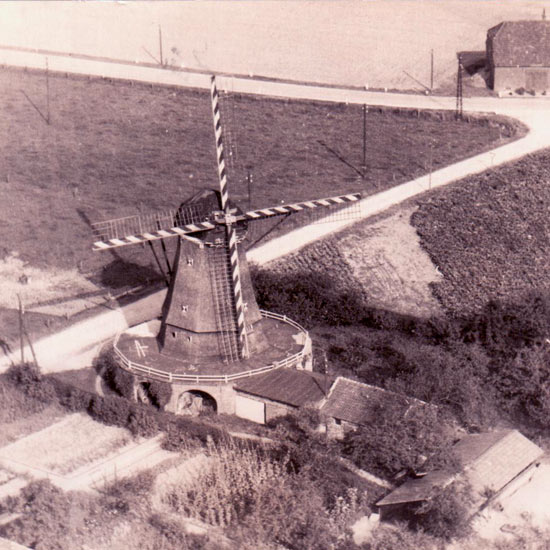

Diese Mühle ist als hölzerne Achtkantmühle wohl eine der schönsten Windmühlen am Niederrhein. Sie besteht aus einem hölzernen Ständerwerk mit acht starken Holzbalken, die von der Galerie bis zur Kappe durchgehen und mit vielen hölzernen Andreaskreuzen verstrebt sind. Der Mühlenrumpf hat eine Holzverschalung, die mit Holzschindeln abgedeckt ist.

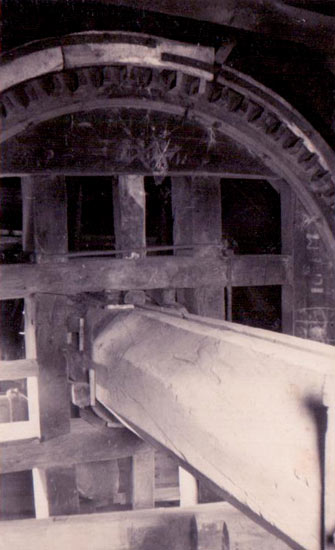

In der Kappe liegt die schwere hölzerne Mühlenachse, an deren Ende sich außen der gusseiserne Achsenkopf befindet, durch den die heute eisernen Flügel gesteckt sind, die eine durchgehende Länge von 24m haben. In früheren Jahren waren die Flügelbalken aus Holz, die auf sogenannten Brustbalken befestigt waren. Diese Brustbalken waren durch den Achsenkopf gesteckt und nur halb so lang wie die Flügel.

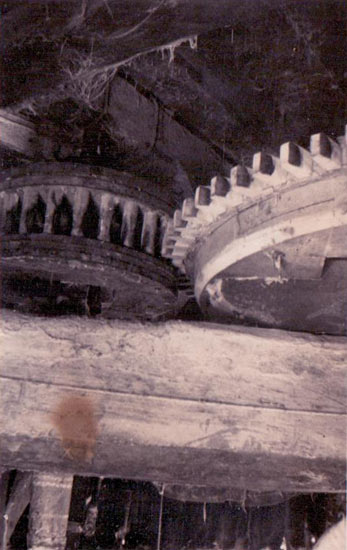

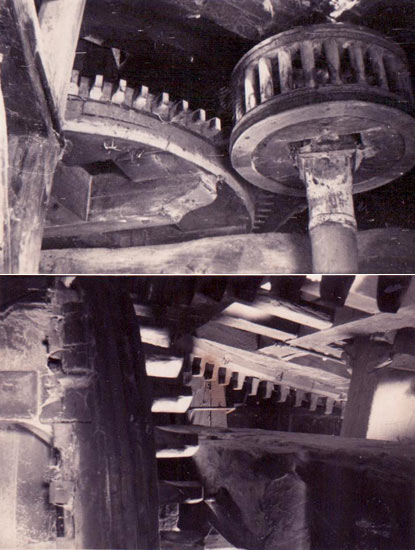

An der Mühlenachse ist ein großes Kammrad befestigt, das den senkrecht stehenden Königsbalken dreht. Über dem Oberteil des Kammrades liegt in geringem Abstand ein kräftiges Schwellholz (Prahm genannt), as mit einem langen Seil von der Galerie aus gezogen werden kann, um als Backenbremse die Mühle zum Stillstand zu bringen.

Die Kappe (sie wurde 1976 neu geschindelt) – ruht auf einer eisernen Rollbahn und kann mit dem äußeren Krüjstert in den Wind gesetzt werden. Die Mühle hatte früher einen hölzernen Galerieumgang zur Bedienung der Segel. Dieser Umgang wurde 1900 durch einen Steinbau mit 12 äußeren Bögen ersetzt.

Das ganze Mahlwerk mit 3 Mahlgängen ist vollständig vorhanden. Im sogenannten Steingeschoss liegen pro Mahlgang 2 große Mühlsteine übereinander. Die Mahlgänge wurden getrennt genutzt für Weizen-, Roggen- und Futtermehl.

Der obere Stein (Läufer genannt) wird durch den zu einem Zahnkranz am Königsbalken zuschaltbaren Antrieb gedreht. Der Abstand zum Lagerstein kann durch ein Hebelwerk millimetergenau auf die gewünschte Feinheit des Mehls eingestellt werden. Von Zeit zu Zeit müssen die Kerben in den Steinen mit der Bille – einem Spitzhammer- nachgeschärft werden. Dazu wird der obere Stein mit einem „Galgen“ angehoben, zur Seite geschwenkt und gedreht, sodaß die Mahlfläche zum Schärfen oben liegt und auch der untere Stein zur Bearbeitung zugänglich ist. Die Steine stammen aus der Vulkaneifel.

Im Erdgeschoss gab es zusätzlich für die Zeit der Windstille noch zwei Mahlgänge, die von einer Dampfmaschine betrieben wurden. Für diesen Dampfbetrieb war ein Schornstein vorhanden, der bis auf die Höhe der Mühlenkappe reichte. Der Dampfbetrieb wurde 1916 – als Achterhoek elektrischen Strom erhielt – eingestellt. Nach dem Krieg wurde der Schornstein abgebrochen. Im Erdgeschoss befand sich auch eine Ölmühle, von der noch zwei dicke Mühlsteine zur Pressung der Ölkuchen vorhanden sind.

Von der Mühle fuhr täglich der große Mühlkarren zu den Bauern. Einige Bauern brachten ihr Getreide auch selbst zur Mühle und nahmen dann ihr Futtermehl gleich wieder mit. Sie konnten an der Flügelstellung von weitem erkennen, ob die Mühle in Berieb war, denn dann standen die Flügel in normaler Kreuzstellung, oft mit aufgezogenen Segeln. Eine Diagonalstellung der Flügel ohne Segel bedeutete: Feiertag oder Familienfest. Zwischen diesen Flügelstellungen gab es die Achteldrehung der Flügel nach rechts oder links, womit angezeigt wurde, dass in der Müllerfamilie ein Trauerfall bestand. Bzw. dass ein längerer Stillstand für eine größere Reparatur nötig war. Mann sagte dann allgemein: „De Mölle steht op Trur oder op de Bill.“

Die Geschwindigkeit der Flügel und somit die Kraft für den Mahlbetrieb konnte bei verschiedenen Windstärken durch unterschiedliche Besegelung der Flügel gesteuert werden. Bei starkem Wind genügte es oft, dass nur zwei Flügel besegelt wurden.

Bei Stillstand des Mahlbetriebs wurden die Segel zusammengerollt und hinter den Flügelbalken am Fanghaken befestigt. Da das Zusammenwringen leichter nach rechts erfolgte, war der Mast meist rechts am Gitterwerk und bewirkte somit eine Drehung der Flügel entgegen dem Uhrzeigersinn.

Der Mahllohn wurde nicht mit Geld bezahlt, sondern mit sogenanntem Schöppen beglichen, dass bedeutet : der Müller nahm für einen Zentner Getreide 8 Pfund für sich als Mahllohn. Daher hatten die Müller immer einen großen Viehbestand. Die von den Städten angestellten Müller durften deshalb zur Vermeidung eines zu hohen Gewinns privat höchstens eine Kuh, drei Schweine und zwanzig Hühner halten.

In den letzten Kriegsmonaten des zweiten Weltkriegs hat die Mühle noch mal ihre Lebensnotwendigkeit bewiesen. Die alliierten Armeen hatten die Bewohner der linken Rheinseite vor der Rheinquerung nach Westen evakuiert.

Sie wurden auch im Dorf Kapellen untergebracht, so dass dort ca. 5000 Menschen wohnten, die ernährt werden mussten. Es war monatelang kein elektrischer Strom vorhanden. Daher konnte nur in einer Wind- oder Wasserbetriebenen Mühle Mehl hergestellt werden. Unter den Evakuierten in Kapellen waren 3 Müller, die in Tag- und Nachtarbeit in der Mühle tätig waren und dort genügend Mehl herstellten.

Der Mühlbetrieb wurde 1958 eingestellt. Heute ist wird sie im Erdgeschoss und dem angrenzenden Anbau als Wohnhaus genutzt. Die Mühle in den oberen Geschossen ist jedoch im kompletten originalen Zustand erhalten und wird liebevoll gepflegt, um auch weiterhin den Niederrhein zu verschönern.

Siehe Rüttelsieb

Eine Maschine zum Reinigen des Getreides.

Ist ein Stutzen ,der am Ende eines Laufrohres sitzt, und an dem mittels einer Lederschnalle, Haken oder eines Holzkeils ein Sack befestigt wird.

"Assenkopp" nennt man das aus der Sturm oder Hinterseite der Windmühle herausragende Ende der Flügelwelle mit dem zur Aufnahme der Bruststücke dienenden Wellkopf und der Mechanik für die Regulierung der Jalousieklappen.

Rumpf einer Holländermühle

Die Lehre von der Bewegung gasförmiger Stoffe, vor allem der Luft.

Siehe Eckständer

Der Gott des Windes.

Maschine zum vollständigen vermahlen von vorgebrochenen Getreide, Grieß, Kleie usw.

Durch seine kleinen Abmessungen und seine Unempfindlichkeit gegenüber schwankenden Umdrehungen seit 1899 vornehmlich auf Windmühlen in Gebrauch.

Kaum noch gebräuchliche Bezeichnung für die durch Esel angetriebenen Göpelmühlen.

Reinigungsgerät in vielerlei Varianten, das durch angesaugte Luft das Mahlgut sortiert und vor allem sauber entstaubt.

So nennt der Müller die Beförderung des Mahlgutes vom Steinauge über die Mahlbahn durch die Steinfurchen bis über den Rand des Steinpaares.

Die auf einer Festungsmauer oder einem Festungsturm errichteten Turmmühlen, deren Gebäude leicht konisch oder kegelförmig, auch turmartig errichtet waren. Wegen ihrer merkwürdigen Sillhouette nannte man sie auch kurz: Bären.

Unter dem Halsblock der Kappe als Schutz gegen Schnee und Regen, der sonst zwischen den Fugbalken in die Kappe wehen würde. Gelegenheit für Müller und Mühlenbauer, Namen, Jahreszahlen und Zierformen anzubringen. Häufig ist es möglich, anhand des Bartbretts den Mühlenbauer zu bestimmen.

Rheuma, chronische Bronchialkatarrh, Gicht, Staublunge, Tuberkulose (tbc), Wirbelsäulendeformation usw.

Erste mechanische Vorrichtung zum Aussieben des Mehls. Das Mahlgut lief in einen lose und schräg aufgehängten Beutel aus feinen Tuch. Mittels eines Schlägers wurde das feine Mehl aus dem Beutel herausgeschlagen. Im Holsteinischen auch Franzkiste genannt. Später durch Sichter mit starren Siebtrommeln, bespannt mit Seidengaze, verdrängt

Werkzeug zum Schärfen des Mühlsteins

Unterer Mühlstein, der fest auf dem Boden ruht

Wichtiger als das Flügelkreuz ist bei der Windmühle die Bremse. Anders als eine moderne Windkraftanlage darf eine Mühle nicht unbeaufsichtigt laufen. Sie muß bei Betriebsruhe "gebremst" sein. Das Kammrad stellt auf seiner Stirnseite die Bremsfläche, die von einem Eisenband oder Segmenten aus Holz umschlossen wird. Mittels eines Systems aus Gewichten und Hebeln kann die Bremse gelöst und geschlossen werden.

Siehe Kammrad

Bei einer dreigeteilten Rute der innere Balken, der im Wellkopf verkeilt wird. Aus ausgesuchten Holz, seit 1898 auch aus Eisen.

Auch Wanne, Zarge oder Steinsarg genannt. Zylindrische, schützende Holzkästen, mit denen Mahl- und Schrotgang auch aus Sicherheitgründen umkleidet sind.

Getrieberad, Gegenstück zum Kammrad, Durchmesser = 1,2 - 1,5 Meter

Reinigungsmaschine; reinigt durch seine Bürsten den Staub und Dreck aus den feinen Riefen der Getreideschale.

Tonnenförmige hölzerne Abdeckung der Mühlsteine beim Mahl / Schrotgang.

Dreiarmiges Eisenstück das auf dem Mühleisen sitzt und den Läufer trägt

Getriebeteil mit Stecken, in die die Zähne eines Kammrades eingreifen

In der Ölmühle die Menge , Pressgut die auf einmal verarbeitet werden kann

In Einheiten einzustellende Waage, füllt bei der Anlieferung einen Kübel mit z.B. 100Kg Getreide, wird dann automatisch ausgeschüttet und in den Silo oder Mähdrescherreinigung weitergeleitet, nach der kompletten Anlieferung werden dann nur noch die Anzahl der ausgeschütteten Kübel an der Waage ablesen und zusammenrechnet.

Z.B. 48x100Kg=4800Kg/4,8t

Pfeilerartiger Mauerstreifen. Häufig an den Ecken der gemauerten Unterbauten der Holländermühlen zur Verstärkung und Wandgliederung

Acht Eckständer bilden zusammen mit den Verbindungshölzern den Rumpf einer Holländermühle.

Becherwerk nach dem Paternostersystem. Erfindung des amerikanischen Mühlenbauers Oliver Evans um 1790. Die ersten Becher bestanden aus Leder, ab 1860 aus Blech. Diese geniale Idee erlöste den Müller vom Säckeschleppen und wurde erst in unseren Tagen durch die pneumatische Förderung abgelöst.

Ist ein Apparat zur Staubabsaugung.

Siehe Bremse

Eine Reinigungsanlage die das Getreide mit Photozellen abliest, und nicht Strukturgleiches Getreide (sprich Mutterkorn, Samen oder Streu) mit einem gezielten Luftstoß rausschießt.

Äusserer Kranz des Wasserrades

Ein Schrank in dem mehrere Schläuche aus Baumwolle hängen, durch die Schläuche strömt die Luft die benötigt wird um Stäube von Vermahlungsmaschinen abzusaugen. In dem Stoff der Schläuche bleiben dann die Staubpartikel hängen, die in einem gewissen Abstand durch ein Klopfholz automatisch abgeschlagen werden und nach unten abfallen, dort wird der Staub abgesackt.

Siehe Spitze

Siehe Mühlenwelle

Nachts durch den Windmüller ausnutzbare Luftströmung, wenn sich etwa ein frisch bestellter Acker nach Sonnenuntergang rascher abkühlt als ein nahe gelegenes Waldgebiet. Ähnliche Winde infolge unterschiedliche Wärmeverhältnisse fließen regelmäßig ebenfalls zwischen See und Land oder Berg und Tal.

Hierbei handelt es sich um einen Naturmahlstein (Süßwasserquarz) der in La Ferte`Sous- Jouarre (Frankreich) gebrochen wurde. Die Steine wurden in einem Stück aber auch in Stücken gebrochen und dann zu einem Mahlstein zusammengesetzt.

Hier wird das überschüssige Wasser einer Wassermühle abgeleitet.

Trennt Verunreinigungen vom Mahlgut

Haupttragebalken im Wendejoch einer Mühlenkappe.

Längenmaß. Unter den mehr als 20 Fuß- Maßen des Deutschen Reiches galt in Schleswig- Holstein allgemein das "Hamburger Maß" mit 28,65 cm, unterteilt in 12 Zoll.

Holz- oder Metallrad, welches durch Zug an einer nach unten hängenden endlosen Kette gedreht wird. Zum manuellen Vordrehen bei Windmühlenkappen oder zur Betätigung von Aufzügen eingesetzt.

Bedienungsebene für Flügel und Bremse, wenn die Mühle so hoch gebaut ist, Daß die Flügelspitze vom Erdboden nicht mehr zu erreichen und zu bedienen ist.

Heißt das Mahlgut nach dem Durchlaufen des Schrot-, des Mahlganges oder des Walzenstuhls.

Durch ihre Bearbeitung im Steinpaar des sogenannten Gerbganges wurden die harten Spelzen des Dinkels entfernt.

Kanal, der das Wasser zum Rad leitet

Eine Maschine zum Waschen von Getreide.

Lautet der gepflegte Standesgruß der Müller und Mühlenbauer.

Siehe Roßmühle.

Einzelner Stein, von einem Lochblech umgeben. Gerste wird hier nicht zermahlen, sondern zu Graupen abgerollt.

Allgemein üblicher Begriff für die Herstellung von Back und Futterschroten. Produkte die meistens nicht abgesichtet werden.

Maschine zum Auslesen von gleich großen Grießteilchen.

Gerinne, in dem das Wasserrad läuft.

Siehe Quetsche.

Das vordere Lager der Flügelwelle zwischen Wellkopf und Kammrad.

Pflicht der Mühlengäste zu Zeiten des Mühlenzwanges, bei Reparaturen an der Mühle zu helfen.

Ist eine elektrische Mühle, wo das Getreide mit hoher Kraft durch Siebe geschlagen wird, mit dieser Art der Müllerei kann in kurzer Zeit eine große Menge Getreide vermahlen werden. Um die Schrotfeinheit zu verstellen, braucht man nur ein feineres oder gröberes Lochblech einzulegen.

Siehe Mühlenkappe.

Es gibt Balancierhauen (2-tlg.) und es gibt feste Hauen (2,3,4-tlg.) Die Haue überträgt die Drehung des Mühleisens auf den Läuferstein.

Pacht, Pachtzahlung

Vorrichtung zum Vordrehen der Windmühlenkappe vom Inneren des Gebäudes aus

Außenschichten der Getreidekörner.

"Zahn" eines Rades im Mühlengetriebe.

Erstes Getrieberad einer Mühle mit axial angeordneten Kämmen (Durchmesser 2 - 3 Meter).

Allgemeiner Begriff für "Zähne" im Mühlenbau.

Halslager der Mühlenwelle aus einem weichen, ölhaltigen Schieferstein.

Entspelztes (gerelltes) Korn (Dinkel)

Siehe Spitze.

Verstellbares Weichenstück in Laufrohren (Mehlrohre).

Äusseres Häutchen des Getreidekorns, enthält wertvolle Vitamine und Spurenelemente, wird beim Weissmehl nicht mitgemahlen

Eine aus Holz geschnitzte Fratze mit großen offenen Mund, die am Auslauf des Beutelkastens an der Vorderwand angebracht ist.

Antriebsspindel für den Mahlgang.

Exakt in der Mitte des Rumpfes einer Holländermühle stehende Hauptwelle.

Ein aus 3 Steinen bestehender "Mahlgang". Auf einem flachen Stein als Unterlage laufen vertikal um eine gemeinsame Achse zwei Läufersteine, die durch ihr Eigengewicht Ölfrüchte oder Papierrohstoffe zerkleinern.

Münzsorten, deren Legierung zwischen mehreren Staaten vereinbart sind.

Getreide mit Spelz (> Kernen) Weizen verliert den Spelz beim Dreschen

Ein auf beiden Seiten viereckiger gekreuzter Hammer, zum Abschlagen von Erhöhungen auf dem Mahlstein vor dem Schärfen.

Siehe Bunkel.

Drehbahn der Mühlenkappe.

Das in- den- Wind- drehen der Mühle

Die verschiedenen Vorrichtungen dazu.

Maschine zum Zerkleinern der Rückstände aus der Ölgewinnung, des sogenannten Ölkuchens (ein nahrhaftes Viehfutter).

Auf ein Trägermaterial wird die Mahlfläche aus verriebenem Quarzgestein aufgetragen. Früher nur zum Futterschroten verwendet. Die wenigen noch existierenden Hersteller haben die Steinqualität soweit verbessert, daß auch Brotkornvermahlung möglich ist.

Siehe Bütte.

Gesetzliche Währung des eigenen Landes = kursierende Münzen.

Auch Oberstein genannt. Im Mahlgang /Schrotgang der sich auf dem Bodenstein drehende Mühlstein. Durch die Drehung dieses Steines wird das Getreide zwischen Läufer- und Bodenstein zerrieben.

Hebevorrichtung zum Verändern des Abstandes der Mühlsteine im Mahl- oder Schrotgang.

Siehe Mühlenwelle.

Transportable Dampfmaschine; fand in der Landwirtschaft und auch als Mühlenantrieb im ausgehenden 19. Jahrhundert weite Verbreitung. Allein der Hersteller Lanz verkaufte bis zum Jahr 1895 mehr als fünftausend Maschinen.

Windbetriebener Sackaufzug.

Ist ein kleiner Apparat der vor der Getreidereinigung sitzt, durch den Magnet - Apparat fließt das ungereinigte Getreide, eventuelle Eisenteile bleiben an dem Apparat hängen. Der Magnet muß ab und an rausgenommen und gesäubert werden.

Heißen die Flächen zwischen den Haupt- und Nebenfurchen der Mühlsteine.

Eine Einrichtung zum Mahlen oder Schroten des Getreides. Er besteht aus einem unten liegenden Bodenstein und sich ein darauf drehenden Läuferstein.

Alter Getreidemass, 1 Malter = 4 Mütt

Naturentlohnung des Müllers vor Einführung des Mahlgeldes.

1 Metze = 1/16 Scheffel

1 Scheffel = 54,96 l = 55kg

1 Metze = 3,44kg

1 Quart = 1,136 l

1 Lot = 1/30 Pfund = 16,7g

1 Pfund = 500g

1 Zentner = 50kg

1 Doppelzentner = 100kg 1 Hamburger Fuß = 28,65 cm

1 Ruthe = 4,665 Meter

2 Himten Einfall = 1 Morgen = 120 Quadratruthen = 2 ar

1 Wispel = 48 Himpten = 24 Scheffel

1 Himten = 4 Spint oder Metzen = 16 Mühlenköpfen

1 Malter = 6 Himten = 3 Scheffel

1 Wichhimten =12 Scheffel

1 Himten =~ 21,5 Kg Roggen, 13,4 Kg Weizen

18,7 Kg Gerste, 13,6 Kg Hafer

Behälter zum Sammeln der Matte.

Eine Holzrutsche zum Absacken von Backschrot.

Siehe Matte.

Eine Maschine zum mischen von vielen Müllereiprdukten wie Mehl, Schrot, Futtermitteln usw.

Ist die Bezeichnung für die internationale Lehre von der Herkunft, dem Vorkommen, der Einrichtung und der Funktion besonders der alten Wind- und Wassermühlen.

Verlängerung des Klüvers unterhalb des Mahlganges, trägt den Läuferstein.

Oberer drehbarer Teil einer Holländermühle mit Mühlenwelle, Kammrad und Bremse.

Kräftiges Gestell über dem Getriebe, trägt das (die) Mahlwerk(e)

a) bei Windmühlen die Flügelwelle b) bei Wassermühlen die Wasserradwelle.

Getreide, dass früher dem Müller als Mahllohn zustand

Altes Getreidemass, ca. 100 Liter

Es gibt verschiedene Steinmaterialien wie den Sandstein, Süßwasserquarz, Trachit, Basalt, Granit und den Porphyr.

Förderschnecke mit Wasseranschluß, zum anfeuchten von Getreide vor z.B. dem Quetschvorgang bei Roggen damit er nicht bricht.

In der Getreidemühle; Antrieb der Steingänge von oben.

Siehe Eckständer

Siehe Bremse.

Siehe Graupengang.

Das hintere Lager der Flügelwelle.

Alter Ausdruck für Stampfe

Stampfe ohne Mörser, die Stössel fallen auf die Bodenplatte

Einfache Handmühle, Urform des Mahlganges. Mit der Entwicklung des Mühlenzwanges abgeschafft zugunsten der grund- und landesherrlichen Wasser- und Windmühlen.

Eine Maschine in der mit Hilfe von zwei Walzen, Getreideprodukte angequetscht werden, in der z.B. Haferflocken entstehen, Hafer für Pferdefutter angequetscht wird.

Überdachter Anbau für das Wasserrad.

Hölzerner Bock, auf dem das Wasserrad gelagert ist.

Bei Wassermühlen die große Antriebswelle, auf das sich das Wasserrad befindet. Ursprünglich in Holz, später in Metall.

Reichsbanktaler, nach 1813 von Dänemark eingeführte "Reform"- Währung von geringerem Wert als der "Courant- Thaler".

Nimmt dem Müller die umdrehungsabhängige Verstellung des Abstandes von Läufer und Bodenstein ab (Fliehkraftgewichte).

Kollergang mit konischem Läufer zum Zerkleinern von Textilfasern oder Öl-Pressgut

Sammelbegriff für eine Vielzahl von Maschinen, die zur Reinigung des Brotgetreides dienen.

Einrichtung zum Entpelzen (Rellen) von Dinkel im Unterschied zum Mahlgang mit grösserem Abstand zwischen den Steinen

Aus einem Stück gefertigter Basalt- Mahlstein. Herkunft: Die Eifel und Andernach am Rhein. Für Back- und Futterschrot.

Kleines metallenes Zahnrad

Siehe Rellgang

Ein mit Pferden betriebenes Mühlenwerk.

Abk. für Reichsthaler, das seit 1788 in Schleswig - Holstein gebräuchliche Zahlungsmittel im Barverkehr. Courant (von lat. Currere = umlaufen) 1 Thaler = 3 Mark a. 16 Schillinge.

Radtyp, bei dem das Wasser auf die Rückseite des Rades geleitet wird; das Rad dreht sich gegen die Fliessrichtung des Wassers

Ein Flügelkreuz besteht aus zwei Ruten, der Feldrute und der Hausrute. Früher gelegentlich aus einem Stück hergestellt, später im allgemeinen dreigeteilt in Bruststück und zwei Spitzen.

Siehe Mühlenwelle.

Hin- und her gehende Rutsche, die das Getreide vom Trichter zu den Mühlsteinen befördert. Das dadurch entstehende Geräusch erzeugt das "Klappern der Mühle"

Maschine zum Aufsägen von Baumstämmen. A) Horizontalgatter mit einem waagerechten Blatt. Auch mit Windmühlen anzutreiben. B) Vollgatter mit verstellbaren senkrechten Blättern. Nur maschinell zu betreiben.

Mit Wind oder Transmission angetriebener Kettenaufzug zum hochziehen von Sackgut in Mühlen oder Speichern.

Durch ein rotierendes Schlägerwerk, werden gebrauchte Säcke von Staub und anderen Rückständen gereinigt.

Ist ein Sieb mit Ca. 2-3mm Durchmesser, über das Sieb läuft vor der Reinigungsanlage das Getreide rüber, der eventuell vorhandene Sand und Staub fällt durchs Sieb und wird abgesackt.

An vielen Stellen Mitteleuropas wurde Sandstein zu Mühlstein verarbeitet. Durch ihren Abrieb nur zur Futterschroterei geeignet.

Von den Müllern vielerorts wegen seiner schwierigen Handhabung auch als "Saugasmotor" beschimpft. Konkurrenzlos billige Antriebskraft für Mühlen. Preis 1902: 2/3 Pf. Pro PS. Funktion: Im Gaserzeuger (Generator) brennt ein Kohlefeuer. Ein Gemisch von Luft und Wasserdampf, durch die glühende Kohlensäule hindurchgesaugt, wandelt sich unter Zersetzung des Wasserdampfes in Verbindung mit dem Kohlenstoff des Brennmaterials in ein brennbares Gas. Die Saugwirkung muß beim noch Kalten Motor durch Ankurbeln erzeugt werden - eine schweißtreibende Angelegenheit, die den schlechten Ruf der Motoren begründete.

Siehe Filterschrank.

die Schaufeln bei ober- und rückenschlächtigen Rädern sitzen zwischen dem Wangen der Felgen und bilden Kammern, die sich mit Wasser füllen

Dient zum Abschälen der Holzfaser des Brotgetreides.

Schwimmende, am Ufer vertäute Mühle auf Flössen, vom Altertum bis ins 18. Jahrhundert gebräuchlich

Überträgt rüttelnde Bewegung vom Mühlstein auf dem Rüttelschuh

Verbindungsbalken von den aus der Kappe herausragenden Spreetbalken zum unteren Ende des Steertes.

Steil abfallendes Schlussstück des Gerinnes

Hölzernes Gefäss zur Aufnahme des zu mahlenden Korns

Das Trennen verschiedenartiger Teile des Mahlgutes voneinander, etwa Kleie von Mehl und Grieß oder Mehl von Dunst. Die verschiedenen Teile zeigen entweder eine unterschiedliche Größe oder eine unterschiedliche Dichte.

Die Sichtmaschinen haben die Aufgabe, das von den Mahlsteinen oder den Walzen zerkleinerte Getreide nach Größe und Feinheit zu sortieren und zu sichten. Als feinstes Produkt entsteht dabei der Dunst und das Mehl, das sofort abgezogen werden muß. Die gröberen Teile z.B. grober und feiner Grieß, Schrot und Kleie werden anschließend nochmals vermahlen und wieder gesichtet usw.

Es gibt verschiedene Sichtertypen, wie z.B. Plansichter, Wurfsichter Zentrifugalsichter, Sechskantsichter, Bürstensichter, Rundsichter, Beutelkasten. Entwicklungsdaten:

1276 erste Sichtung mit Wollbeuteln 1502 erste mechanische Beutelkiste 1785 Erfindung des Sechskantsichter 1850 Erfindung des Zentrifugalsichter 1888 Erfindung des freischwingenden Plansichter.

Ca. 1900 aufkommen des Wurfsichter

Pflicht der Mühlengäste zu Zeiten des Mühlenzwanges, Materialfuhren (Steine, Wellen) zu leisten.

Tragende Verbindungen zwischen Radnabe und Felgenkranz in Form von Brettern, Bohlen, Latten, Balken oder Eisenprofilen

Diente zum Abschälen der Holzfaser und des ölhaltigen Keimes vom Brotgetreide; Vorläufer der Schälmaschine.

Übernehmen die vom Steert ausgehende Kraft über die Schoren zum Drehen der Kappe.

Einfache handbetriebene Getreidereinigung.

Unterschlächtiger Radtyp mit radial abstehenden Brettschaufeln

Von der Rückseite der Mühlenkappe zur Galerie oder bis zum Erdboden reichendes System von Balken. Der eigentliche Steert wird mit den Schoren an den Spreetbalken befestigt. Dient zum Drehen der Kappe in den Wind.

Runde Öffnung im Läufer, durch die das Mahlgut zwischen die Steine rieselt

Allgemeiner Begriff für Mahlwerkzeuge mit Steinen in der Getreidemüllerei. Unterschieden wird nach Mahlgang, Schrotgang und Graupengang.

Galgenartige Vorrichtung aus Holz, mit der der Läuferstein vom Gang abgehoben werden Kann (z.B. zum Schärfen).

Ein flach zulaufender, scharfer handgeschmiedeter Hammer zum Einschlagen der Furchen und der Sprengschärfe auf den Mahlsteinen.

Ist ein Sieb dessen Siebstärke ungefähr 0,8-1,2cm beträgt. Das Getreide fällt durch das Sieb und die größeren Steine bleiben liegen.

Großes Getrieberad mit Kämmen an der Stirnseite, Verteiler für die verschiedenen Kraftabnahmen. Æ =2,5-3,5 Meter.

Kleine Mühle mit waagrechtem Wasserrad

Aus zwei Scheiben bestehendes Getrieberad passend zum Stirnrad. Hier heißen die Kämme "Stöcke" Æ =0,9-1,1 Meter.

Eine lange Welle die einen Zentralen in den Umdrehungen gleichmäßigen Antrieb hat. Von der Welle aus können nun mittels Riemenscheiben die auf die Welle geschraubt werden über Treibriemen andere Maschinen angetrieben werden.

Ist eine konische (Archimedische) Schnecke mit der Getreide, Mehle, Schrote oder aber auch Wasser in allen Lagen über längere Strecken transportiert werden können.

Auf dem Mahlgang / Schrotgang befindliche Einfüllvorrichtung, die als Auffangbehälter für eine bestimmte Menge Getreide dient.

Rundkornausleser, trennt die runden Unkrautsamen von den länglichen Getreidekörnern, 1844 in Frankreich erfunden.

Die kleinen waagerechten Wasserräder der Stockmühlen standen Pate bei der Entwicklung von Strömungsmaschinen, die im Vergleich zum Wasserrad eine höhere Ausnutzung der Wasserkraft erlauben. Durch die schnell laufende Turbine konnte das kraftschluckende Übersetzungsverhältnis des langsam laufenden Wasserrades zu den Mahlgängen und den anderen Müllereimaschinen reduziert werden.

Radtyp, bei dem das Wasser unterhalb der Achse durchströmt

Altes Getreidemass, ¼ Mütt, ca. 25 Liter

Ist wie ein kleiner Silo der z.B. vor den Mahlgang gesetzt werden kann damit man nicht ständig neues Sackgut nachschütten muß, wenn man einen größeren Posten vermahlen will.

Nachfolger des Steinmahlganges. Das Getreide wird über zwei geriffelte, mit unterschiedlicher Geschwindigkeit gegeneinander laufende Metall oder Porzellanwalzen vermahlen.

a.) oberschlächtig ("schlächtig" von Aufschlagen des Wassers auf die Schaufeln): Zuführung des Betriebswassers durch ein oberhalb des Rades liegendes Gerinne. Das Wasser wirkt in der Hauptsache durch sein Eigengewicht. b.) unterschlächtig: Das Wasser wirkt durch die Strömungsgeschwindigkeit auf die unteren Schaufeln des Wasserrades. C.) mittelschlächtig: Wie unter a), nur trifft das Wasser etwa in Höhe der Achse auf das Rad. Hier werden durch einen entsprechenden Wasserumlauf das Eigengewicht und die Strömungsgeschwindigkeit ausnutzen.

1 Schilling = 12 Pfennige

1 Mark Lübisch = 16 Schilling

1 Gulden = 24 Schilling = 1 1/2 Mark

1 Reichstaler = 2 Mark Lübisch = 32 Schilling Lü.

1 Reichstaler = 24 Gutegroschen =

36 Mariengroschen, später 30 Silbergroschen

1 Groschen = 12 Pfennige

Verbauung in einem Gewässer, um einen Teil des Wassers in den Mühlenkanal zu leiten

kräftige hölzerne Achse des Wasserrades

Auch Achskopf. Vorderer, aus dem Dach ragender Teil der Flügelwelle, in welchen die Flügel befestigt sind. Ursprünglich in Holz, später in Gußeisen gefertigt.

Metall- oder Holzzapfen zur Lagerung von Wellen.

Siehe Wellbaum

1745 und 1750 in England und Schottland erfundenes Windrad zum automatischen in- den- Wind- drehen von Windmühlenkappen.

runder Kasten, der das Mahlwerk umschliesst und das am Umfang der Steine austretende Mehl auffängt

Siehe Schaufelkammern

Fliehkraft, befördert das Mahlgut zwischen den Steinen nach aussen

Längenmaß: 1/12 des "Hamburger Fuß" = 2,39 Zentimeter

Unter- bzw. mittelschlächtiger Radtyp; Eisengerüst mit gekrümmten Schaufelträgern, auf die hölzerne Schaufelbretter montiert sind.

Siehe Galerie

Ist ein Apparat zur Staubabsaugung.

Die Windmühlen hatten ihre eigene Sprache; mit der Flügelstellung konnten die Müller schon von weitem für ihre Mahlgäste "sprechen".

![]() Kurze Arbeitspause - zB. wenn die Mühle weniger als 1-2 Stunden, außer Betrieb ist. Oder über Nacht,

außer es zieht ein Gewitter auf, dann wurden die Flügel in die Schere gestellt mit der Hoffnung das der Blitz nicht

einschlägt, denn im Kreuz würde der Flügel bis zu 2m höher in den Himmel ragen. Es hatte auch den

großen Vorteil das der Müller bei Segelgattern sofort wieder mit dem Besegeln beginnen konnte oder bei etwas weniger

Wind dem Flügel per Anschieben den gewissen Anschwung gab.

Kurze Arbeitspause - zB. wenn die Mühle weniger als 1-2 Stunden, außer Betrieb ist. Oder über Nacht,

außer es zieht ein Gewitter auf, dann wurden die Flügel in die Schere gestellt mit der Hoffnung das der Blitz nicht

einschlägt, denn im Kreuz würde der Flügel bis zu 2m höher in den Himmel ragen. Es hatte auch den

großen Vorteil das der Müller bei Segelgattern sofort wieder mit dem Besegeln beginnen konnte oder bei etwas weniger

Wind dem Flügel per Anschieben den gewissen Anschwung gab.

![]() Lange Arbeitspause - zB. Steine Schärfen (1-2 Tage), Schäden an Flügeln oder an Getriebeteilen.

Lange Arbeitspause - zB. Steine Schärfen (1-2 Tage), Schäden an Flügeln oder an Getriebeteilen.

![]() Freudenschere - zB. bei Hochzeiten, Geburten oder ähnliche

Freudenschere - zB. bei Hochzeiten, Geburten oder ähnliche

![]() Trauerschere - zB. bei einem Todesfall. Ist ein Trauerzug an einer Mühle vorbeigekommen wurden die Flügel in die Trauerschere gestellt.

Trauerschere - zB. bei einem Todesfall. Ist ein Trauerzug an einer Mühle vorbeigekommen wurden die Flügel in die Trauerschere gestellt.

Dr. Jürgen Bey

Alter Kapellener Weg 20

47626 Kevelaer

02838 / 989 105